|

|

Figures de l'Aviation |

|

|

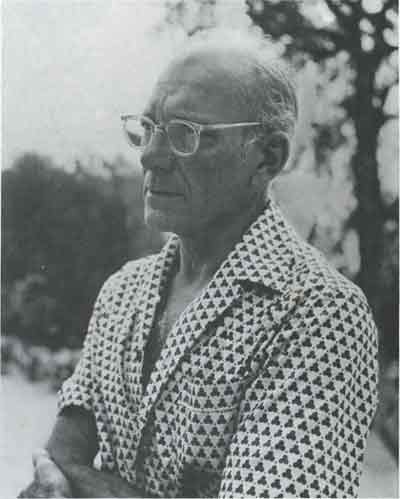

Chichester Françis

L'AVIATEUR SOLITAIRE Avant de devenir un marin mondialement connu, Sir Francis Chichester fut un pilote émérite, auquel on doit de nouvelles théories de navigation au-dessus des océans. Sir Francis Chichester reste, à bien des égards, un personnage remarquable. Mondialement connu pour ses exploits en mer, il n'en a pas moins apporté une importante contribution à l'aviation en mettant au point, au cours de sa traversée aérienne en solitaire de la mer de Tasman, sa théorie de l'erreur délibérée. Né en Grande-Bretagne en 1902, Francis Chichester émigra en Nouvelle-Zélande à l'âge de dix-huit ans. Jusqu'à vingt-six ans, il s'occupa d'affaires immobilières qui lui procurèrent une certaine aisance. En 1924, il obtint sa licence de pilote puis apprit par lui-même les rudiments de l'acrobatie aérienne et de la navigation sur un petit appareil de tourisme de bonne qualité, le De Havilland « Gipsy Moth ». En fait, il projetait déjà de tenter ce qu'un seul homme, Bert Hinkler, avait tenté avant lui : un vol en solitaire de Grande-Bretagne en Australie. S'estimant prêt à effectuer ce grand périple, Chichester décolla d'Angleterre le 20 décembre 1929 et se posa sans encombre à Lyon, bien que l'un des pneus de son train d'atterrissage eût éclaté. Mais, à partir de ce moment, il ne cessa de jouer de malchance. A l'arrivée sur l'aérodrome de Tripoli, son avion fut endommagé, ce qui retarda son voyage de trois semaines. Par suite d'un défaut de compression dans l'un des cylindres du moteur, il dut ensuite remplacer une soupape. Malgré tout, il finit par atteindre Sidney, le 30 janvier 1930, après un vol de 20 360 km réalisé en cent quatre-vingts heures et demie, une performance tout à fait honorable. Au-dessus de la mer de Tasman De retour en Nouvelle-Zélande, Chichester ne resta pas longtemps inactif (son tempérament ne le poussait guère à l'oisiveté) : il décida de faire le tour de la terre avec son Gipsy Moth. Des ennuis financiers assez sérieux le forcèrent à donner un aspect spectaculaire à la première partie de cette tentative, en reliant la Nouvelle-Zélande à l'Australie par-dessus la mer de Tasman. C'était une traversée dangereuse, déjà accomplie en sens inverse par l'aviateur Menzies. Francis Chichester se heurta à une série de problèmes plus difficiles à résoudre les uns que les autres. Ainsi la capacité de son Moth était de 273 litres de carburant. Or, il en fallait près de 455 pour réaliser le voyage. Chichester décida donc de décomposer son périple en trois étapes. Après une première escale sur l'île Norfolk, à 774 km de la Nouvelle-Zélande, il se poserait 903 km plus loin, sur l'île Lord Howe, d'où 772 km le sépareraient encore de l'Australie. Mais une autre difficulté surgit aussitôt : ces deux îles, perdues en plein océan Pacifique, n'avaient jamais reçu la visite d'un aéroplane. Seraient-elles l'une et l'autre praticables ? Ayant appris que l'île Lord Howe possédait un lagon, Chichester décida de transformer le Moth en hydravion. Il acheta deux flotteurs de 4,60 m à l'aviation militaire néo-zélandaise et, après des essais concluants, s'aperçut que son idée était excellente. Il se trouva ensuite confronté à des problèmes de navigation apparemment insurmontables. La taille réduite des îles Norfolk et Lord Howe en faisait des objectifs difficilement repérables. A l'époque, aucun système d'aide à la navigation en haute mer n'avait encore été inventé. Chichester appliqua en conséquence au vol en avion les principes de la navigation maritime. Il assimila vite les principes de base de l'astronavigation et du maniement du sextant. Mais si la théorie était séduisante, la réalité l'était moins. Les expériences tentées par le Britannique furent décevantes et nombre de ses amis lui déconseillèrent de partir. Malgré tout, Francis Chichester ne renonça pas. Il mit au point une méthode qui tranchait radicalement avec tous les procédés employés jusqu'alors. Il considérait en effet que, le meilleur compas ne garantissant pas une navigation sûre, il existait une marge d'erreur assez importante, susceptible de lui faire rater les îles qu'il voulait atteindre. De plus, il lui fallait compter avec une certaine dérive. Chichester décida donc de viser non le point qu'il voulait atteindre, mais soit à droite, soit à gauche de ce point, et d'opérer, à une distance donnée et calculée en fonction de la position du but, un changement de cap de 90°. Cette méthode augmentait considérablement les chances de trouver les îles Norfolk et Lord Howe. Elle fit école, puisque des aviateurs la reprirent après avoir consulté les ouvrages écrits par Chichester sur la question. La Royal Air Force et l'Air Ministry s'intéressèrent également à ce système, baptisé « théorie de l'erreur délibérée ».

Des raids mouvementés Profitant d'une courte période de beau temps, Chichester quitta Auckland le 28 mars 1931 à 6 h 45 GMT. Il se posa ensuite à Te Hamua, dans le nord de la Nouvelle-Zélande, où il se ravitailla en carburant. Il disposait de 227 litres d'essence, de quoi voler pendant une dizaine d'heures. Il mit ensuite sa théorie en application en visant un point situé à 145 km au sud-ouest de l'île Norfolk. Malgré un léger incident au départ de Te Hamua l'un des flotteurs embarqua un peu d'eau Chichester parvint sans problème au terme de sa première étape, puis redécolla pour Lord Howe, où son avion fut complètement disloqué par un violent orage. L'aviateur ne perdit pas courage pour autant. Aidé par les habitants de l'île, il réussit à démonter l'appareil et à le remonter. Puis il termina son vol au-dessus de la mer de Tasman et se posa en Australie le 10 juin 1931. Arrivé à Sidney, il mit immédiatement au point la seconde étape de son tour du monde. Il comptait atteindre le Japon en volant le long de la côte est de l'Australie, puis au-dessus de la Nouvelle-Guinée, des Philippines, de Formose et de la Chine. Chichester était le premier à tenter une telle aventure.

Après avoir rencontré de nombreuses difficultés pour obtenir l'autorisation de survoler certains des pays situés sur sa route ou de s'y poser, il s'envola de Sidney le 3 juillet 1931. Encore une fois, l'un des flotteurs fut percé et il eut beaucoup de mal à arracher l'avion de la mer. Chichester arriva en Chine alors qu'y soufflait un typhon d'une violence extraordinaire (la tempête venait en effet de détruire plus de deux mille maisons dans des îles situées entre Formose et le Japon). Après s'être arrêté un jour à Shangai, il décolla pour Tokyo. Mais il ne devait jamais se poser dans la capitale japonaise. Après une étape à Katsuura, son avion accrocha des lignes téléphoniques qui couraient sur le sommet d'une colline et s'écrasa au sol. Le petit monomoteur était irréparable, et l'aviateur britannique dut stopper là son grand voyage. Il devait malgré tout poursuivre une certaine carrière dans l'aviation, puisqu'il effectua en Poss Moth un raid de Sidney en Angleterre, sur 33 800 km, en compagnie de l'un de ses amis, Frank Herrick. Mais le nom de Chichester reste surtout lié à ses exploits en mer. En mai 1967, à l'âge de soixante-cinq ans, il réalisait son vieux rêve, boucler le tour du monde, mais cette fois sur un bateau baptisé Gipsy Moth IV, en souvenir de ses exploits aériens. Peu après, il fut anobli. En juin 1972, à soixante-dix ans, il s'engagea dans la Course transatlantique en solitaire, mais, épuisé par la maladie, ne put terminer l'épreuve. Hospitalisé en Angleterre, celui que l'on avait surnommé « le vieil homme de la mer » s'éteignit le 26 août 1972.

|

Fan d'avions © 16 Mai, 2001